阅读:0

听报道

极少有批评家对一幅画进行如此熠熠生辉的图像拆解,本书是独立作家黄石对艺术家尹朝阳绘画巨作《惊雷》所展开逶迤而不乏威严的书写,恰似绘画原作所呈现的强悍与旷达。

此书不仅是一幅绘画的观看之道,也是对绘画艺术“沉默”而不可见部分的图像学辨析。

——《惊雷》

杨小彦评《惊雷》

杨小彦

博士学位

中山大学传播与设计学院副院长、

创意媒体设计系主任、教授、硕士生导师

我承认,在我所熟悉的中国艺术批评界,像黄石这样的写作,似乎前所未见。

他告诉我说,就一幅画,写了一本书。

这幅画就是尹朝阳的巨幅油画《惊雷》。

尹朝阳《惊雷》布面油画 2018年

如果是对一幅经典作品的详细考证,对与之相关的文献的认真疏理,廓清曾经的前后关系,像艺术史的一般研究所要求的那样,一幅画写一篇专论,甚至写一本书,这很正常。因为作品只是研究的入口,史学家通过这一入口得以走进历史,进而还原一段可能的真相,揭示其中曾经丢失了的价值。

批评却不是这样一种学术实践。批评,顾名思义,就是一种现场的评价,一种对作品的直接进入。

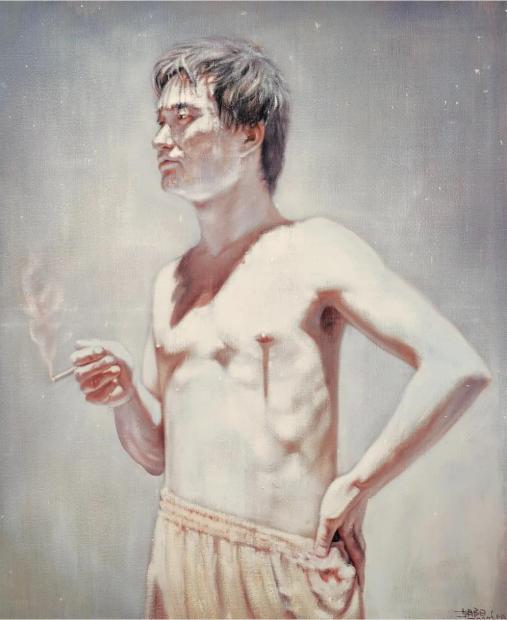

尹朝阳作品《青春远去》布面油画 2000年

尹朝阳作品《神话》布面油画 2008年

汗牛充栋的艺术批评,很少真正能够进入作品本身,也就往往谈不上一种现场感了。

我们习惯于一套概念,习惯于几种句法。批评的竞争往往表现在,谁的概念是最新横移过来的。旧的说法叫内容与形式。自从引进图像学之后,我们就开始使用母题、主题和形式这样的分类,不再局限于原来的两分法。这无疑是一个进步。更新的是,引进,比如福柯的概念,在母题和主题之间,注意到了社会规训的生硬干预。甚至,对左派朗西埃产生了强烈的兴趣,把艺术看成是一连串的造反,是一次又一次不顾一切的行动。当然,这行动发生在欧洲。所有这些,对批评的写作,自然更具有魅力。

尹朝阳作品 红松 布面油画 150x260cm 2013年

但是,作品呢?

在这里,就是《惊雷》。

尹朝阳《惊雷》局部

还有艺术家,他们就生活在现场,针对日常不留情面地严厉发声以维持一场接一场的具体骚乱。我们对他们熟悉、或者不太熟悉、甚至不认识。

在这里,就是尹朝阳本人。

黄石追问,应该如何面对?

我注意到黄石一开始就强调,他面对作品,沉默地盯着《惊雷》,而《惊雷》也同样沉默地和他对峙。这一切,和艺术家尹朝阳没有关系。

黄石强调说,他写下来的文字不是对作品的解释,而是,用他的词来说,一种溢出。

因此,黄石定义说,批评是对绘画的溢出。

因为作品是沉默的存在,所以,溢出变成对沉默的超越。这一过程概括为:复仇!

其实,复仇的起缘是,尹朝阳的作品《惊雷》就搁在批评者的眼前,经过反复的体认,阅读于是在潜意识中演进为形而上的意义的纠缠,同时带有身体的温度。

僵局、破绽、初始因的假象、词与物的倒转、价值漩涡的终极状态、症候体的症候、以及较量的力场,所以这些,最后都只能落实为复仇!对画面效果的复仇,对艺术家孤独啸叫的复仇,以及,对面对作品时所引发的一连串危机的复仇。

的确没有见过这样一种艺术批评。

但是,我必须承认,这才是真正的批评!

所以,当我面对黄石独特的批评文本的时候,我发现,自己已经陷入到他的逻辑当中,也产生了一种复仇,对复仇的复仇!

我没有求证过,但我完全相信,连艺术家本人也一定会对此诧异不已。因为,在这一文本中,他分明感受到了因复仇而上升的体温。这一体温可以直截了当,毫不隐晦的。

可以就些去寻问一下尹朝阳本人。

我看到了希望,一种真正的批评希望。这让我充分地相信,批评,就是一种带着啸叫的尖锐的召唤。

我想,会有更多的人听到这召唤的!

而且,就在不远的将来。

杨小彦《批评是一种带着啸叫的尖锐召唤》

2020年8月29日,

急草于温哥华,

时因疫情而困守于此已超过200天。

尹朝阳《惊雷》原作位于宝龙美术馆B1中庭

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号